5秒速くなれる!?「メカチク」がWEBで復刻!

本記事の内容は、「ダートクール2003 No.4」掲載の「読むだけで5秒速くなれる メカのウンチク話」を、2024年現在の情報に合わせて一部注釈や文章、図の修正を行い掲載しています。

■2003年#04より

速く、そして楽しく走るために欠かせないメカ知識とモトクロッサーの正しい整備方法を紹介するメカのウンチク話。レジェンドメカ小菅登氏の、タメになるウンチク話をたっぷり紹介いたします。

速く安全に気持ち良く走るためのセッティング - ライディングポジション編 #3

#1はこちら #2はこちら #3はこちら #4はこちら #5はこちら #6はこちら

● 左右レバーの角度はどう合わせるのか? ●

ハンドルのセットアップが終わったら、今度はレバーの角度だ。

モトクロッサーは分割式のレバーホルダーでハンドルバーを挟んで固定しているので、

この取り付けボルトを緩めればレバー角度とホルダーの位置を変更できる。

左右レバーの角度セットの基本は、ハンドルバーを自然に握り、指を伸ばした角度にセットする。

この時、ヒジが上がったり下がったりしないようにハンドルバーを握るのが一般的。

したがって、レバーの角度は水平よりも少し下がった状態になると思う。

そしてその角度で走行しながら理想的なセットアップを探って行く。

レバーを握る指はそれぞれ好みがある。

操作しやすければどの指でもかまわない。

多くの人はレバーの屈曲部分の少し外側を握っていると思う。

しかし、レバーホルダーを内側に移動させてやれば、もう少し外側を握ることができる。

この方が握力が少なくて済むが、指が長くないとレバーに届かない。

左右に移動して、ちょうど良い位置を探る。

今度はレバーを握った際のセットアップ。

クラッチ側は指を話した状態から、実際にクラッチが切れ始めるまでの握り深さ(レバーの遊び)を調整できるようになっている。

モトクロッサーのブレーキレバーは、指を離したときのレバー位置(初期位置)を調整できるようになっている。

これらのレバーの調整だが、レバーに指を添えて、遊びの分だけ軽く握る。

この状態で指の第一関節が曲がっていること。

逆に言えば指の第一関節を曲げた所から「切れ始める」「効き始める」ようにレバーをセットする。

ブレーキ側はパッド残量やエア抜きなどをちゃんと整備してあればタッチが変わることはないが、

クラッチレバーの遊びはクラッチ版の膨張などで走行中にも変わってしまう。

だから走行前には必ずチェックが必要となる。

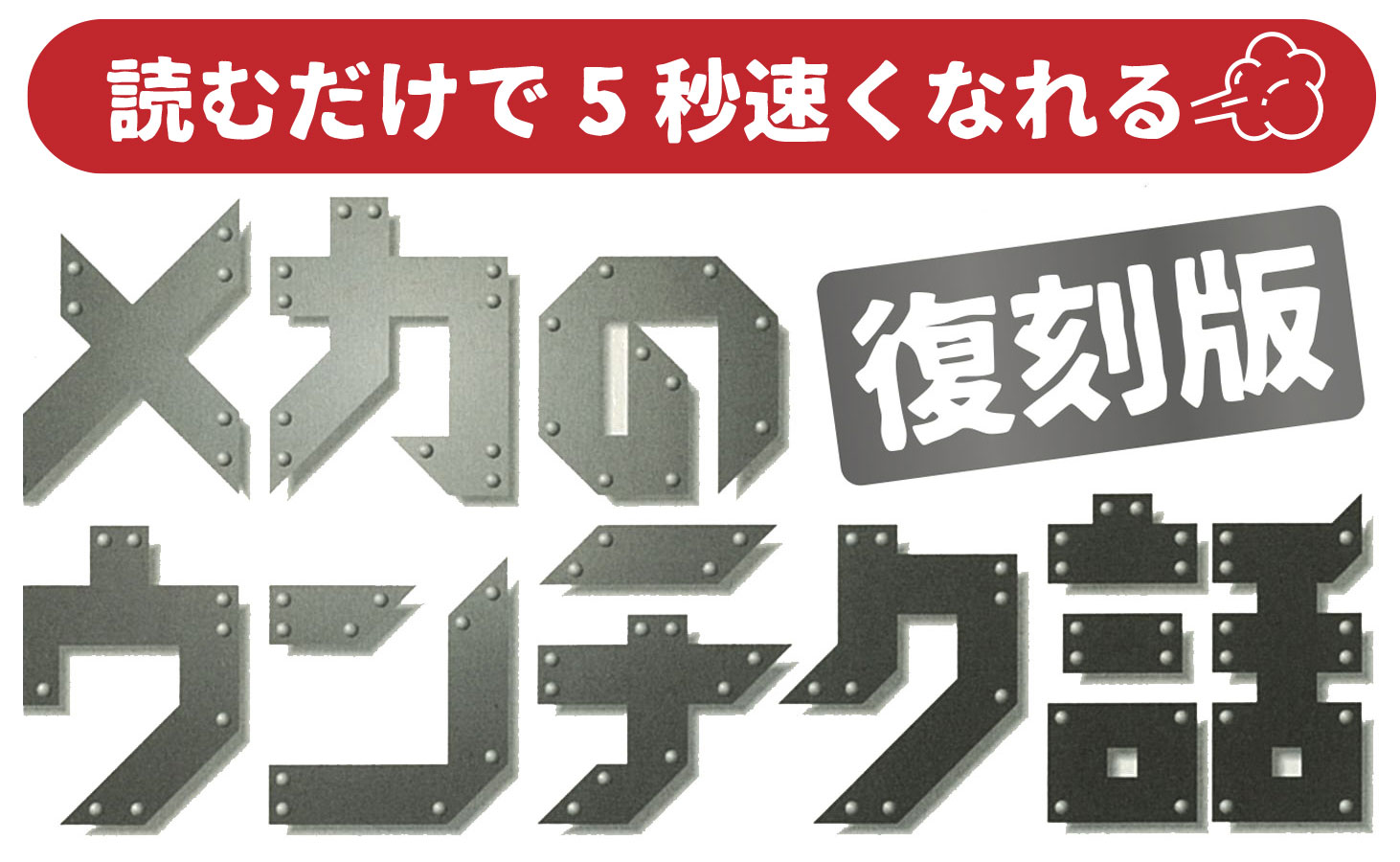

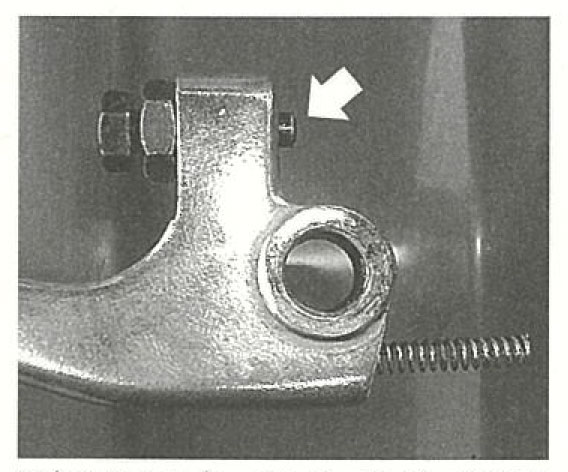

矢印Aのボルトを緩めると、ホルダーごとレバーを上下左右に移動することができる。

自分の操作しやすいと思う角度(一般的には水平より少し下)に合わせる。

次は内側、外側に動かして指からレバーまで遠すぎず、しかも引きやすい位置に合わせる。

握ったときにレバーの端がグリップの外まではみ出していると、転倒時に折れやすいので注意。

ブレーキ側のレバーも同様にセット。

4スト車の場合はデコンプレバーやホットスターターも同じ要領で合わせる。

編集注:2024年現在の車両では、デコンプレバー、ホットスターター装着車はありません。

当時キャブレター車の始動には必須の装備でした。

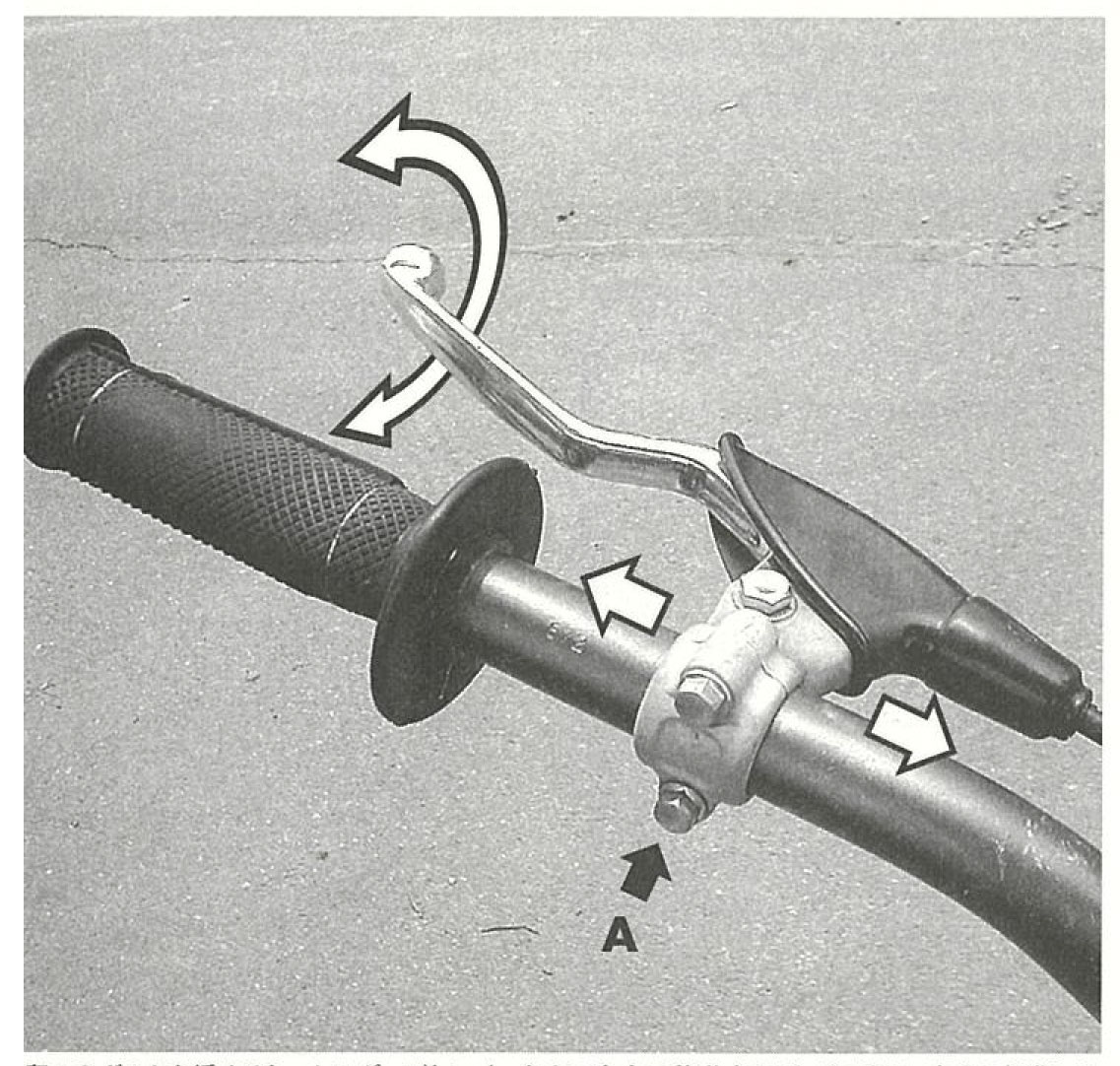

ハンドルバーに装着されるレバーホルダーは分割式になっている。

正しい操作方法は、まず上側のボルトをしっかり締めてC型を形成し、下側のボルトで締付けトルクを調整する。

したがってセッティング時には下側のボルトだけ緩めて→ 調整→下側だけ締めるという作業になる。

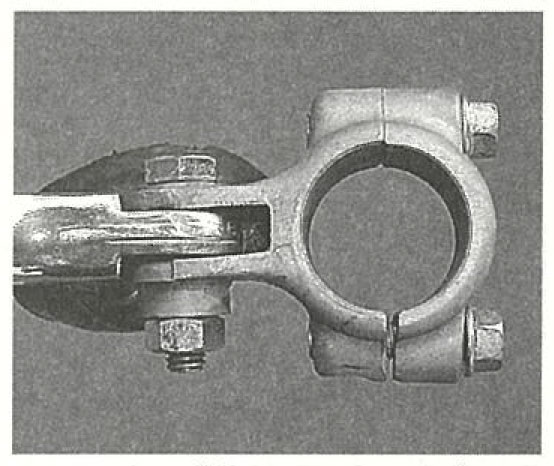

マディ路面などを走るとクラッチレバーの遊びが大きく変わるが、変化の方向はクラッチ板の材質よって違う。

A側は遊びがなくなりパンパンに張っている時に調整できる方向。

B側が遊びが増えてレバーを引いてもクラッチが切れないときに調整する方向。

いずれにしても写真のアジャスターの調整範囲を越えると、後はピットで作業するしかない。

そこで自分のバイクの遊び変化の方向を知っておき、クラッチケーブル途中のアジャスターを調整し、

レバー側のアジャスターはより多くの調整範囲を持つようにセットしておく。

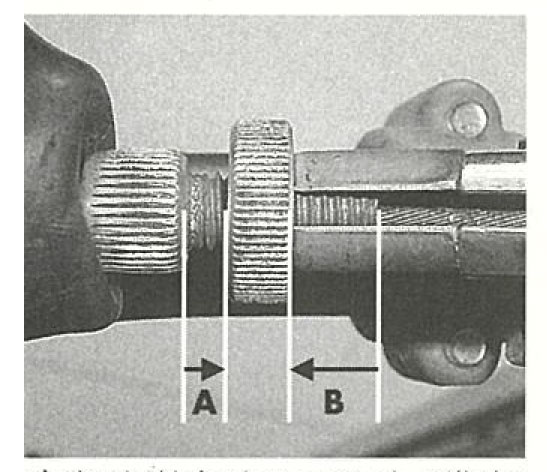

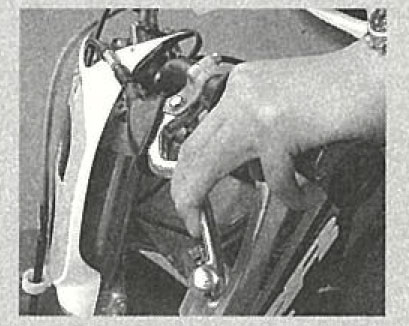

写真はフロントブレーキレバーのピボット部分のアップ。

矢印の部分がレバー操作をマスターシリンダーに伝えるアジャストボルト。

この先端でシリンダーを押し油圧を発生させる。

アジャストボルトはロックナットでレバーに固定されており、 先端の突出を調整できる。

突出量を変更すると指を放したときのレバー初期位置が手前に来たり、離れたりする。

スプリングで押されているため、レバーを放してもガタついたりしない 。

ブレーキレバーのアジャストボルトのアップ。

ここの締込み量でレバーの初期位置を調整できる。

調整方法は、まずロックナットを緩め、

ドライバーでアジャストボルトを回してレバーのちょうどいい位置を決め、ロックナットで固定。

ちなみにブレーキホースにエア噛みすると、レバータッチが変わるが、

ここで遊びの調整をせずにホースのエア抜きをするのが正しい対処方法だ。

【水平よりも少し下がった】

最近のスーパークロスではレバーを水平か、水平以上の角度にするのが流行しているが、

あれは深くてピッチが長い強烈なフープスに対応するためのセッティング。

腰を限界まで引いた状態でスロットルやクラッチレバーを操作するために必要なポジションなのである。

日本国内にはそれほど強烈なフープスはないし、真似しても手首が上を向いてしまい、

腕上がりの原因になるたけでメリットはない。

ライディングポジションは人それぞれなので、絶対ダメだとは言えないが、カッコだけ真似ても速くはなれない。

【第一関節】

クラッチレバーは遊びの部分を握るのに力はいらないが、、

クラッチが切れ始める(クラッチスプリングを縮め始める)ところから強い力が必要になる。

この力が必要なときに指が伸び切っていたのでは余計に握力が必要になる。

これは腕上がりの原因になりかねない。

またある程度握ったところから半クラッチ状態が始まった方が微妙な操作もしやすい。

もしもあなたの指が短くレバーが握りにくいと思っているなら、

レバーの指のかかる部分を薄く削るという方法もある。

握りやすくなり、操作しやすく腕上がりにも効果がある。

ただし、レバーの先端の丸い部分は転倒などでライダーの身体に刺さらないようにするためのもの。

そこを取ってしまったり、折れたレバーではレース前の車検に通らないので注意。

[#04へ続く]

#1はこちら #2はこちら #3はこちら #4はこちら #5はこちら #6はこちら

【クレジット】

Text: Dirt Cool

Illustration: Takuma Kitajima

Special Thanks: Noboru Kosuge

※転載不可