ダートフリークがラインナップするLED&小型の商品をを組み合わせれば、物理的に壊れにくいテールランプ&ウィンカーを構築することができます。これで、トレールでもがっつりオフを遊べる!!

転倒の度に壊れるのが、トレールバイク

私事で大変恐縮ですが、1981年生まれの筆者はトレールバイクでオフロードを知りました。ホンダのCRM250R、XLR250Rなどで育ったわけですが、その頃の仲間内で話題だったのは、いかに壊れないように保安部品を装着するか、ということでした。山やコースでバイクをひっくり返しては、車体をひきずりまわすことになってしまうので、とにかく保安部品がそのたびに壊れるからです。パーツそのものの強さもそうですが、取り付けの方法にも悩まされました。がっちりと装着するのか、あるいは、ゴムなどでフローティングさせて衝撃を逃がすのかなどなど……。そして、もうひとつ求められていたのがコンパクトさでした。パーツが小さければ地面と接触する機会は減るため、とにかく小さくて壊れにくいものを探したり加工していたのを思い出します。ああ、あの悪戦苦闘の日々よ。

そんな、転倒にまつわる(転ばなければいいのですが……)飽くなき戦いに終止符を打つ希望の星として登場したのが、ノーベル賞にも輝いた「青色LED」の技術でした。LEDはそれまで赤と緑しかありませんでしたが、1993年に日本で発明された青色LEDの登場により、光の三原色が揃い、すべての色調を、特に白が再現できることで実用性が大幅に高まり、その後10年ほどをかけて一般に浸透していきました。今ではLEDは当たり前の技術になりましたが、消費電力の圧倒的な少なさや軽さ、そしてそれまでの豆電球の「割れる」「球が切れる」という問題から解消される革命的なテクノロジーの進歩だったのです。

その後、四半世紀が経ってLED技術は格段に進歩し、より高輝度かつコンパクトになっていきました。昔では考えられないほど小さな素子からとても強い光を放つことから、超小型のウインカーを製造することが可能になったのです。これらは当初、オンロード系カスタムバイクの世界で重宝されましたが、筆者世代からすれば「何を言ってるんだ、こんなに実用的で地面に触れず、壊れない保安部品はオフロードバイクにこそ使うべきなのである」と申し上げざるを得ませんですはい。すごく長くなりましたが、超小型のLEDウインカーが出たのでいまではすっかり本格オフロードで保安部品が壊れることはなくなりましたよ、ということです。

えっ、テールライトもいらないの?

ここに取り出したりますは、「ZETA 701 LED フラッシャー テールライト付き」という商品。なんとこれ、一見するとウインカーのように見えますが、このわずか3.4cmしかないボディにテールライトの機能まで組み込まれています。ウインカーの左右が常時赤く光っていて、ブレーキをかけるとさらに強めの赤色で発光することでテールライトの役目も果たしているのです。つまり、この商品を使用すればテールライトも取り外せることになるわけです。バイクがまくれた時などにまるごともげがちだったテール周りをすっきりさせられるなんて、これはもう「究極に壊れにくい保安部品」と言っても過言ではないでしょう。

ZETA RACING

ZETA 701 LED フラッシャー テールライト付き

¥7,150(税込)

それでは早速、ヤマハセロー250の保安部品を壊れない仕様にモディファイしてみます。

セローの純正ウインカーはプラスチック製。フロント2748円・リア2774円(各1個)でレンズだけ、またはボディだけという買い方も可能です。この純正ウィンカーはとても優秀で、ゴムマウントされているため簡単には壊れないようになっています。とはいえ、前後左右の4つを変えると1万円超えてしまうんですね。

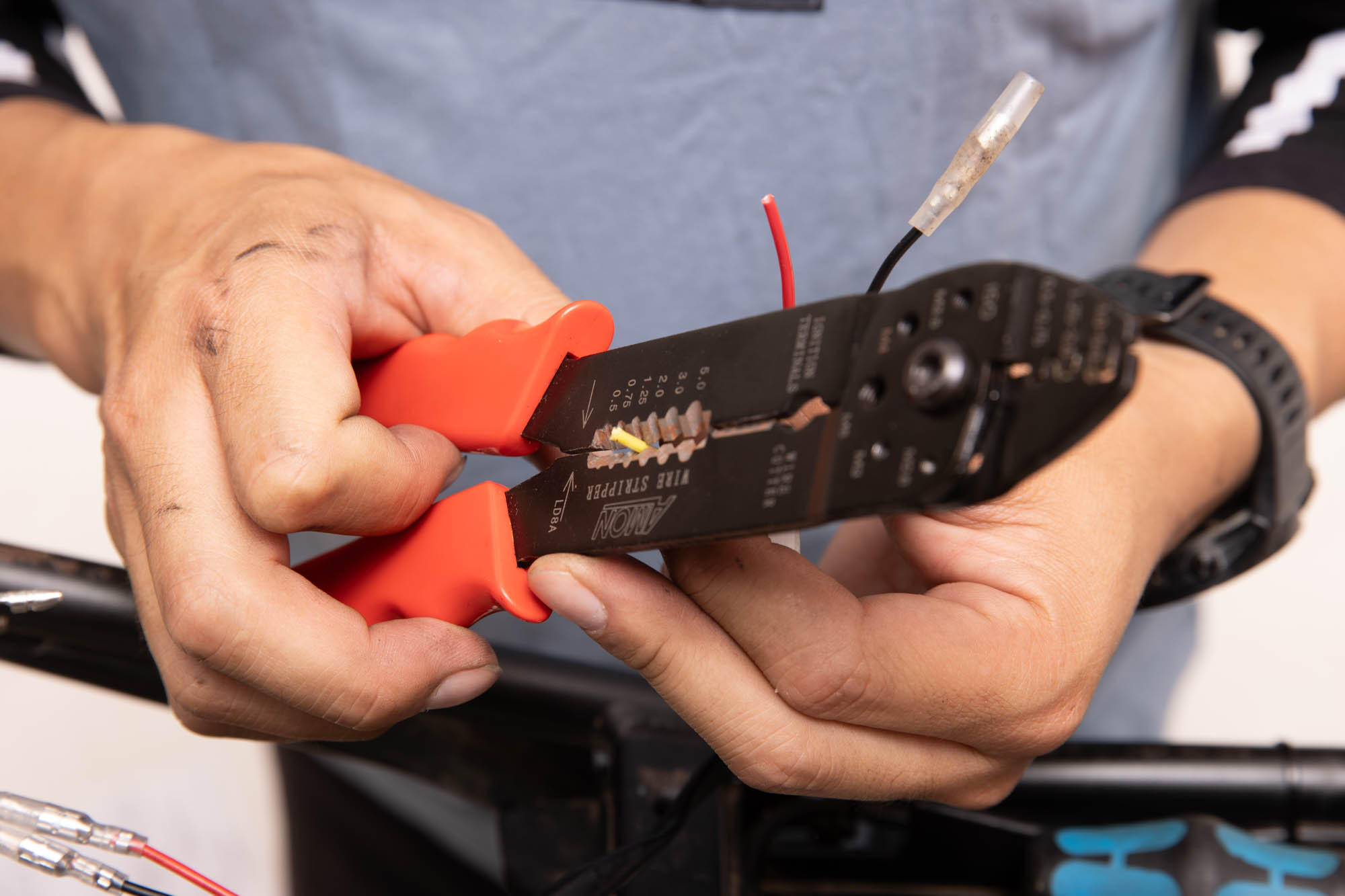

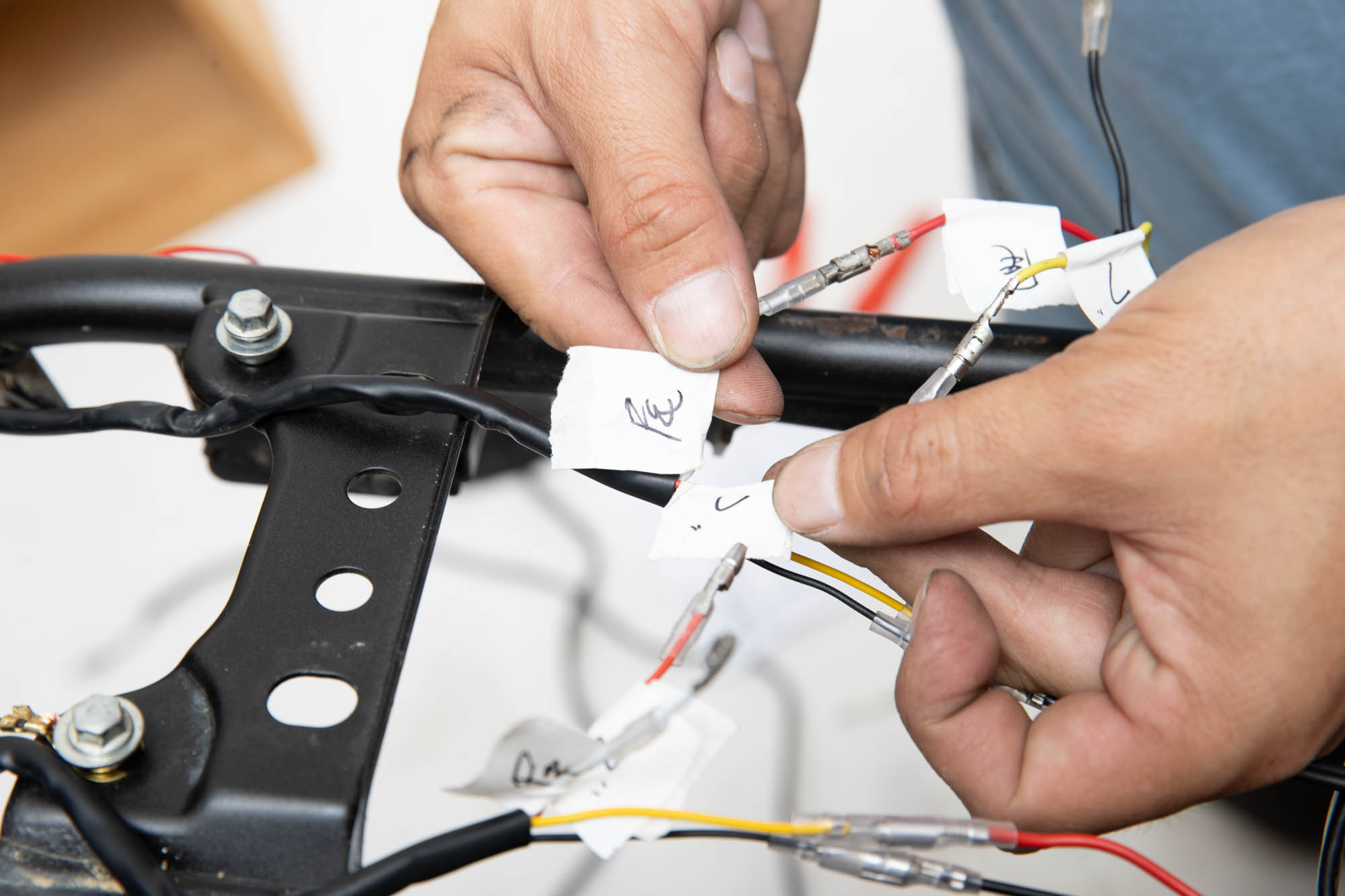

この手の保安部品のモディファイ作業をする際に絶対用意したいのが電工ペンチです。よく、プライヤーなどで代用してギボシの加工をしてしまう方がいらっしゃいます。かくいう筆者も、たくさんやってきました。ですが、どんなに力強くギボシをプライヤーでカシメたとしても、絶対に抜けてしまうのがお約束。どういうわけか、電工ペンチを正しく使うとしっかり圧着されるのです。めんどうくさくても一個工具箱に入れておくことをおすすめします。実際の作業上のポイントは、2度カシメをせず、大きめのカシメで仮カシメをしてから、適切なカシメで本カシメをするということ。また、この手の配線処理は面倒くさがらずにコードの長さや規格を整えながらおこなうことが大事です。ちょっとした手際の悪さで、せっかく組んだ保安部品が不安定な動作になってしまうこともあります。

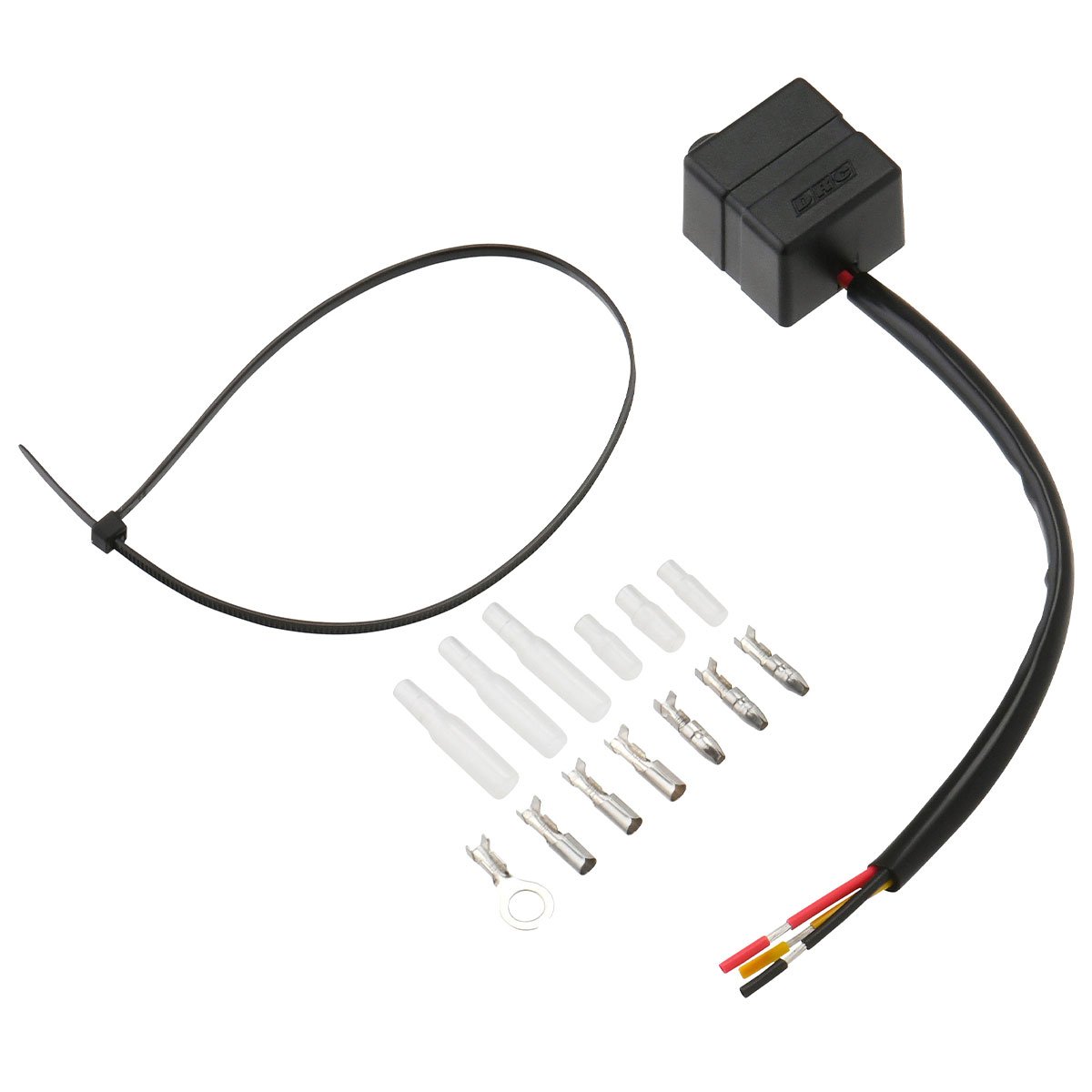

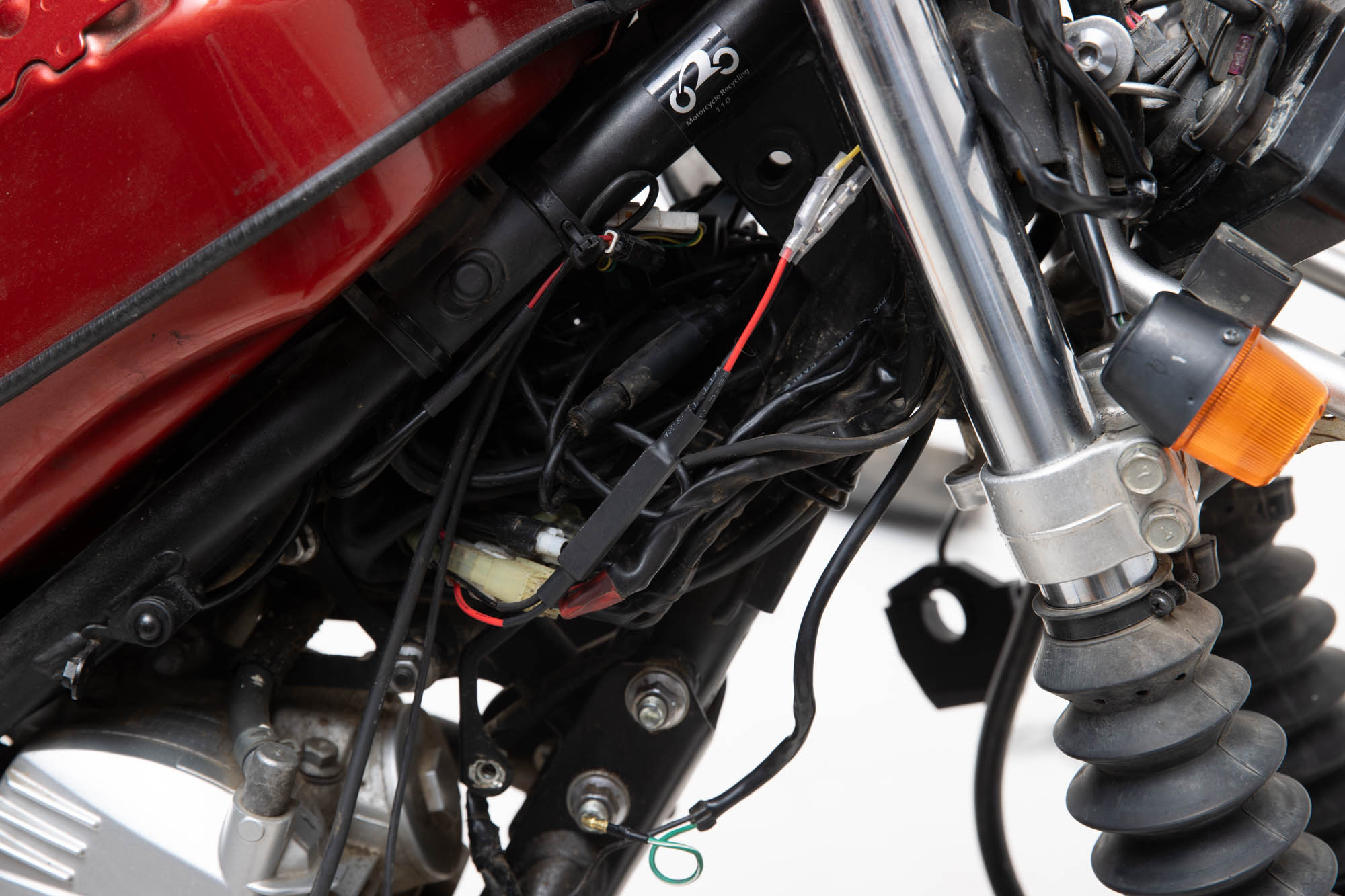

そして、LED化するときに大事なのは、リレーを専用のICリレーに変更する、あるいは1つずつにレジスターを入れること。セローの場合は元々が電球なので、消費電力の違いによって誤動作を起こしてしまうからです。セローのリアウインカーの配線はかなり長く、701LEDフラッシャーのハーネスでは不足してしまうため、配線をつくり変える必要がありました。ならば、レジスターのほうが都合がいいだろうということで、レジスターをハンダで配線延長して対応することに。

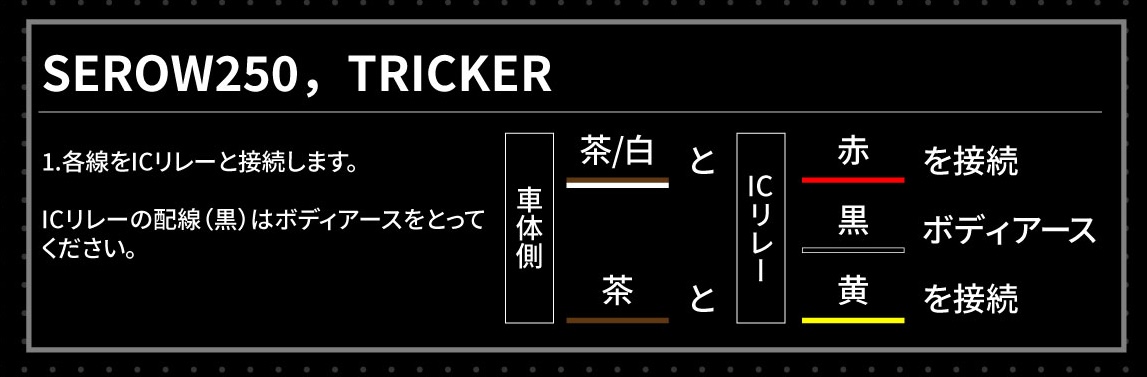

ハーネスを加工せずとも装着できる車輌の場合は、ICリレーに換装してしまうほうが配線がすっきりします。配線図はセローの場合、上の通り。配線図は各車輌別に製品紹介ページ(https://www.dirtfreak.co.jp/products/detail/4547836022029/)でまとまっているのでぜひ参考にしてください。

DRC

モトレッド ICリレー

定価(税込) 2,420円

DRC

モトレッドフラッシャーレジスター

定価(税込) 1,430円

テールライトはナンバー灯の役目も果たしていたため、新たにナンバー灯もLEDで用意します。反射板のついたZETA RACING LED ライセンス ライトキットが便利。

ZETA RACING

LED ライセンス ライトキット

¥4,950(税込)

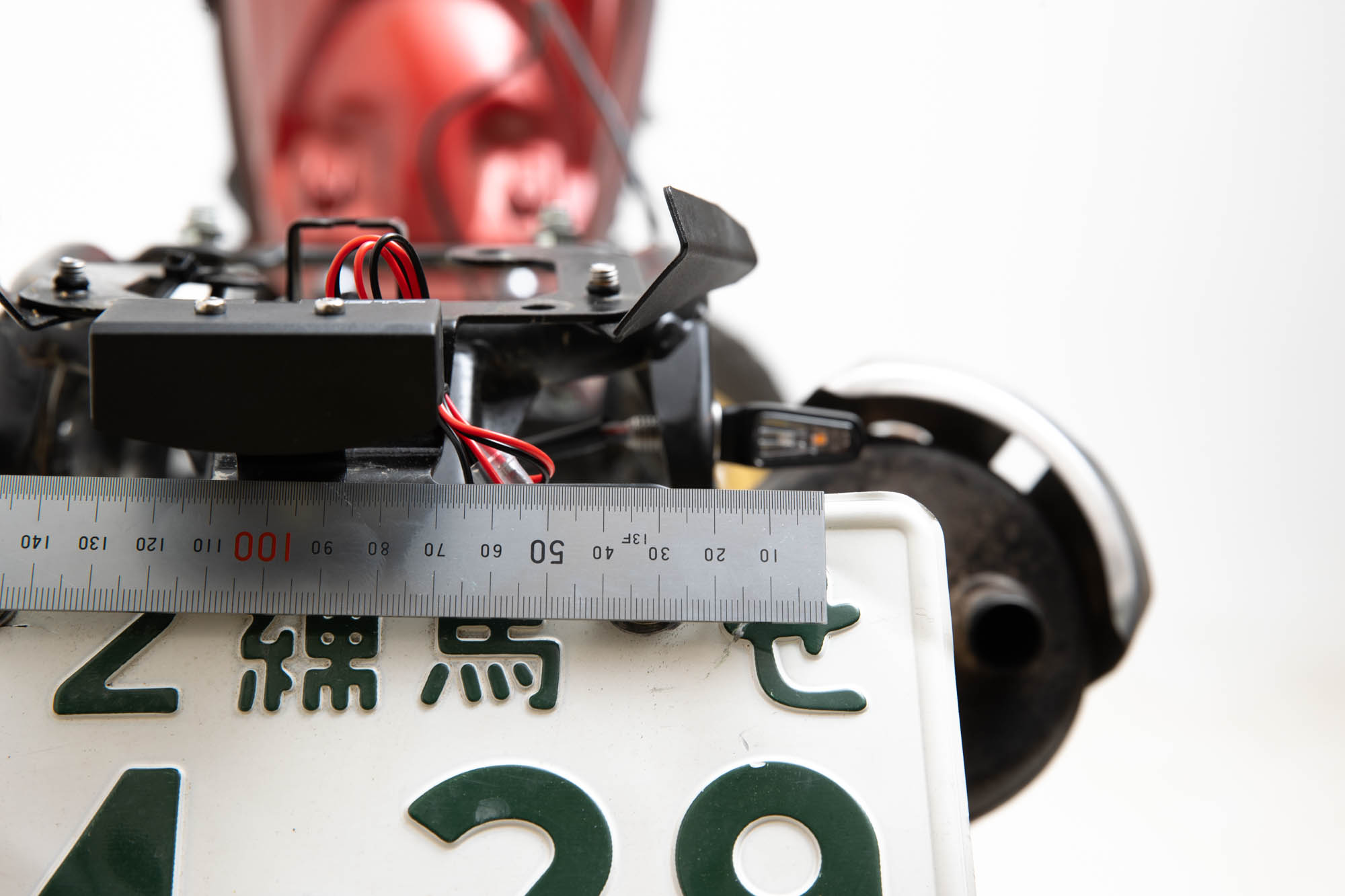

位置決めは慎重に。リアウインカーの発光面の中心が150mm以上離れている必要があります。セローの場合、既存のウインカーステーにあいている穴を使うことで、200mm近くを確保できました。

今回は、ブレーキライト、テールライトの配線をウインカーにつなげるため、少し複雑。わかりやすいようマーキングして臨みました。

フロントもレジスターで処理しました。

ほとんど飛び出すところが無くなりますね。完璧!

オフロードで実走、たしかにこれはひっくり返しても壊れないわ……

さて、壊れない保安部品が装着できたので、早速次の週末にセローでコースへ入ります。

こんな感じで結構無茶な倒し方をしても、ウインカーは地面に接地しません。

フロントウインカーもばっちり。さらにレバー類をピボットレバーにすることで、さらに強いバイクに!

ZETA RACINGのアドベンチャーフットペグにしておけば、出先でゴム板を取り払ってオフ仕様にできますね。

保安部品が壊れにくければ、自走で林道やコースに行きやすくなったりもしますよね。見た目がかっこよくなるだけでなく、機能面がしっかり充実するウインカー&テールライトのLED化、ぜひ本格オフへの一歩目としていかがでしょうか!